" A-t-on bien raison de tenir tant à ces demeures pleines d'images douces et cruelles, histoire de votre propre vie, écrite sur tous les murs en caractères mystérieux et indélébiles, qui, à chaque ébranlement de l'âme, vous entourent d'émotions profondes ou de puériles superstitions? Je ne sais; mais nous sommes tous ainsi faits. La vie est si courte que nous avons besoin, pour la prendre au sérieux, d'en tripler la notion en nous-mêmes, c'est-à-dire de rattacher notre existence par la pensée à l'existence des parens qui nous ont précédés et à celle des enfans qui nous survivront. "

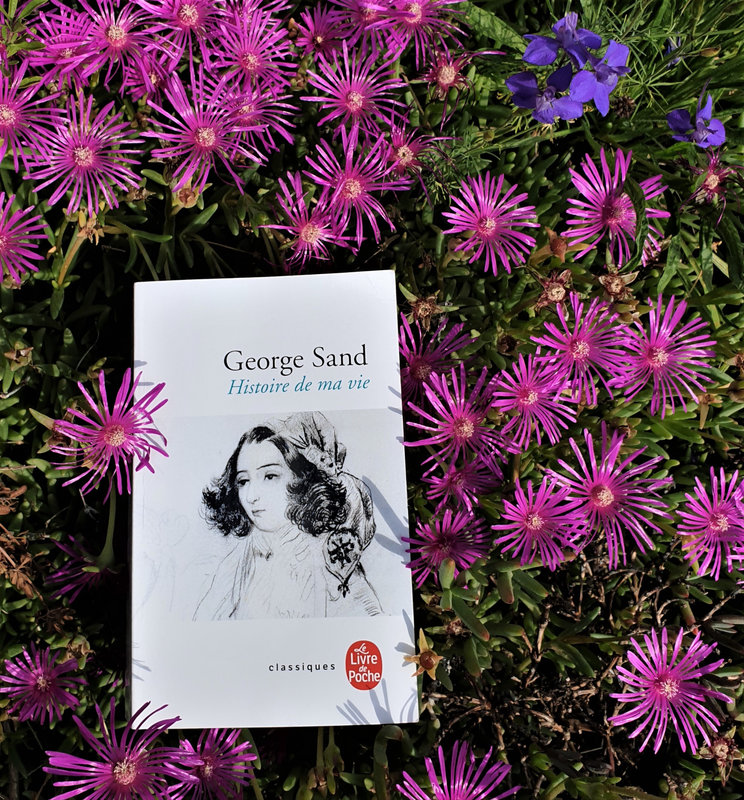

Après ma découverte de la délicieuse biographie d'Honoré de Balzac par Titiou Lecoq, j'ai entamé l'autobiographie d'une autre grande figure du XIXe siècle, George Sand. Mise à l'honneur dans deux bandes-dessinées remarquables cette année, la visite de la maison de la romancière à Nohant a achevé de me convaincre d'entamer cette Histoire de ma vie qui s'étale, en version abrégée, sur plus de huit cents pages.

Cette entreprise autobiogaphique est novatrice. En effet, les femmes, fidèles à l'idée qu'elles ne doivent pas occuper le devant de la scène, ont peu pratiqué cet exercice. Lorsqu'elles l'ont fait, c'est dans une perspective historique. George Sand, dans le pacte autobiographique qu'elle présente, souhaite proposer un texte dans lesquels ses lecteurs se retrouvent. Rejetant le terme de "mémoires" qui lui permettrait de compromettre d'autres qu'elle (comme l'a fait Rousseau, à qui elle le reproche), elle choisit la discrétion en optant pour un récit centré essentiellement sur elle-même.

Lorsqu'elle prend la plume, la romancière est dans une période faste d'un point de vue littéraire. Ses idéaux politiques sont encore intacts. La révolution de 1948 bouleverse complètement ce point, et de l'aveu de George Sand, fait prendre une autre direction à son texte qui ne sera achevé que sept ans plus tard.

Ayant une double origine peu fréquente, avec son père d'ascendance noble et sa mère, d'origine modeste, George Sand commence par retracer l'histoire de sa famille. Elle nous fait ainsi parcourir la Révolution, puis les guerres napoléoniennes. Passionnée par la politique, profondément attachée au peuple, son texte est parsemé de passages faisant le récit de la période dont elle a été témoin (et c'est peu de dire que la première moitié du XIXe siècle voit défiler des régimes politiques variés).

Si ce mélange entre le beau monde et le petit peuple est un atout dans la formation de celle qui s'appelle encore Aurore Dupin, il est également la source des plus grandes souffrances de son enfance. Il cause en effet des différends irréconciliables entre sa mère et sa grand-mère, qui se disputent sa garde après la mort brutale et prématurée du père de la romancière.

" l'enfance est bonne, candide, et les meilleurs êtres sont ceux qui gardent le plus, qui perdent le moins de cette candeur et de cette sensibilité primitives. "

La majeure partie du livre est consacrée à la jeunesse de George Sand. Elle y montre son attachement à l'enfance, à Nohant, à ses jeux, à ses rêveries, à la construction d'un monde dans lequel elle puisera plus tard pour écrire certains de ses livres. Bien qu'ils soient parfois à l'origine d'un grand tiraillement dans l'esprit de la petite Aurore, cette dernière évoque les adultes qui l'ont élevée avec une immense affection. Faisant une entorse à ses engagements initiaux, elle arrange parfois les actions, les lettres, les dialogues de ses parents et de sa grand-mère. Elle écrit aussi combien son précepteur, qu'elle a tant détesté parfois, fut une figure importante.

La créatrice : Il est peu question de création littéraire dans ce livre, mais les passages sur le sujet sont parmi les plus intéressants. A l'instar de Balzac, sur lequel elle écrit des lignes savoureuses, elle écrit pour vivre. Pire, elle choisit cette profession parmi d'autres. Comme lui, elle met à mal le mythe de l'artiste touché par la grâce. Le travail et la sobriété sont pour elle essentiels. En revanche, George Sand n'est pas l'une des plus fidèles adeptes du réalisme. On lui reprochera d'ailleurs son amour du merveilleux, qu'elle défend avec éloquence.

" Un portrait de roman, pour valoir quelque chose, est toujours une figure de fantaisie. L'homme est si peu logique, si rempli de contrastes ou de disparates dans la réalité, que la peinture d'un homme réel serait impossible et tout-à-fait insoutenable dans un ouvrage d'art. Le roman entier serait forcé de se plier aux exigences de ce caractère, et ce ne serait plus un roman. Cela n'aurait ni exposition, ni intrigue, ni nœud, ni dénouement, cela irait tout de travers comme la vie et n'intéresserait personne, parce que chacun veut trouver dans un roman une sorte d'idéal de la vie. "

Si elle ne se sent pas talentueuse, il ne faut pas pour autant conclure que George Sand a une vision méprisante de l'art. Au contraire, elle y voit une nécessité pour l'homme et admire de nombreux artistes, dans la peinture, la musique et la littérature.

" L'art me semble une aspiration éternellement impuissante et incomplète, de même que toutes les manifestations humaines. Nous avons, pour notre malheur, le sentiment de l'infini, et toutes nos expressions ont une limite rapidement atteinte; ce sentiment même est vague en nous, et les satisfactions qu'il nous donne sont une espèce de tourment. "

De George la scandaleuse, il est aussi question. Elle monte à cheval comme un homme, se transforme en apprentie médecin, court la campagne avec des enfants du peuple, tombe amoureuse. En toute discrétion. Ses actes l'amènent à se séparer de certaines personnes, pour ne pas les embarRasser et pour ne pas souffrir.

Les liaisons de l'autrice sont évoquées à demi-mots. Musset est à peine évoqué, elle refuse d'accabler Casimir Dudevant. Seul Chopin fait l'objet de superbes pages où elle exprime son admiration et son amour pour le compositeur, tout en qualifiant leur relation de filiale.

Dans ce livre, Sand réfléchit longuement à sa place de femme. Bien qu'ayant une vision essentialiste des sexes, elle refuse l'idée d'une infériorité de la gent féminine et ne se laisse pas impressionner, même si son manque de confiance en ses capacités est criant.

"J'ai parlé de ma figure, afin de n'avoir plus du tout à en parler. Dans le récit de la vie d'une femme, ce chapitre menaçant de se prolonger indéfiniment, pourrait effrayer le lecteur. Je me suis conformée à l'usage, qui est de faire la description extérieure du personnage que l'on met en scène. Et je l'ai fait dès le premier mot qui me concerne, afin de me débarrasser complétement de cette puérilité dans tout le cours de mon récit. J'aurais peut-être pu ne pas m'en occuper du tout. J'ai consulté l'usage, et j'ai vu que des hommes très sérieux, en racontant leur vie, n'avaient pas cru devoir s'y soustraire. Il y aurait donc eu peut-être une apparence de prétention à ne pas payer cette petite dette à la curiosité souvent un peu niaise du lecteur."

Allant à l'encontre des préjugés contre elle, l'auto-analyse qu'elle fait de sa personne montre une femme qui se sent très quelconque. Modeste, refusant les médisances, pieuse (elle songe à devenir religieuse) bien que sa religion soit complexe, elle prône avant tout la modération (même en matière de critique littéraire). Plutôt optimiste et bienveillante quant au genre humain, elle n'est pas complètement imperméable au "mal du siècle". Une personnalité complexe en somme.

J'avais lu il y a fort longtemps La Petite Fadette, qui m'avait donné une vision très tronquée de George Sand (le traitement qui lui est réservé me rappelle d'ailleurs un peu celui de Jack London, dont les oeuvres engagées sont bien moins connues que les récits animaliers).

Avec ce livre, j'entame mon challenge Pavé de l'été de Brize qui fête ses dix ans.

Le Livre de Poche. 863 pages.

Edition établie par Brigitte Diaz.

1855.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F157686.jpg)